Lo specchio della vita delle donne nei Kilim

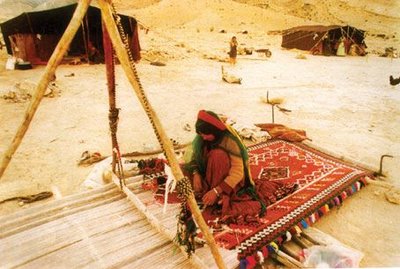

Le filatrici e le tessitrici soprattutto orientali, già nell’antichità “prigioniere” di un lavoro che desta meraviglia per l’infinito sacrificio che richiede, essendo una attività silente poco o per niente riconosciuta e remunerata, hanno dove è stato possibile lasciato una trama di linguaggi nei Kilim, che vanno letti come dei libri per comprendere ciò che racconta la sua tessitrice. Ad esempio aggiungendo un piccolo motivo di mano sul Kilim una donna firmava la sua opera e simboleggiava se stessa oppure la giovane donna che tesseva disegni di orecchini sui suoi Kilim indicava ai genitori il desiderio di sposarsi.

Le filatrici e le tessitrici soprattutto orientali, già nell’antichità “prigioniere” di un lavoro che desta meraviglia per l’infinito sacrificio che richiede, essendo una attività silente poco o per niente riconosciuta e remunerata, hanno dove è stato possibile lasciato una trama di linguaggi nei Kilim, che vanno letti come dei libri per comprendere ciò che racconta la sua tessitrice. Ad esempio aggiungendo un piccolo motivo di mano sul Kilim una donna firmava la sua opera e simboleggiava se stessa oppure la giovane donna che tesseva disegni di orecchini sui suoi Kilim indicava ai genitori il desiderio di sposarsi.  Il Kilim infatti nella sua interpretazione culturale più aulica ed estesa riflette la vita di colei che l’ha tessuto e la cultura del gruppo cui apparteneva; vi compaiono motivi ricorrenti legati al mondo femminile: ornamenti come gli orecchini, il pettine, il cofanetto e molti altri fino al simbolo della maternità e della fertilità della donna con il motivo “Elibelinde” (Le mani sui fianchi).

Il Kilim infatti nella sua interpretazione culturale più aulica ed estesa riflette la vita di colei che l’ha tessuto e la cultura del gruppo cui apparteneva; vi compaiono motivi ricorrenti legati al mondo femminile: ornamenti come gli orecchini, il pettine, il cofanetto e molti altri fino al simbolo della maternità e della fertilità della donna con il motivo “Elibelinde” (Le mani sui fianchi).  Per comprendere questa simbologia occorre riferirsi agli inizi della storia dell’uomo: in tempi antichi l’uomo, in lotta per la sopravvivenza, minacciato dalla carestia e in balia degli eventi naturali, credeva che in questo universo tutto fosse vivente, considerava la terra come una madre e come la creatrice di vita.

Per comprendere questa simbologia occorre riferirsi agli inizi della storia dell’uomo: in tempi antichi l’uomo, in lotta per la sopravvivenza, minacciato dalla carestia e in balia degli eventi naturali, credeva che in questo universo tutto fosse vivente, considerava la terra come una madre e come la creatrice di vita.

Elibelinde ( Le mani sui fianchi ) Sicuramente il motivo più conosciuto, esso è considerato l'archetipo dei simboli raffigurati sui vecchi kilim. Viene chiamato 'mani sui fianchi', 'dea madre', 'madre terra', e così via; qualcuno vede in esso un simbolo di maternità e fertilità, altri un qualcosa di magico se non addirittura di mistico. I Kilim, opere di inestimabile valore sia come opere d’arte che come testimonianze culturali, si configurano pertanto anche come lo specchio della vita delle donne che li tessevano e dell’educazione a cui erano sottoposte al fine di prepararle ai segreti dell’adolescenza, del matrimonio, del parto e della morte; nel tramandarsi le geometrie, le tecniche, i motivi, i colori, il gruppo si garantiva la trasmissione di un antico bagaglio culturale gettando le fondamenta iconoclastiche per una proficua successione e conservazione di remoti equilibri sociali.

Elibelinde ( Le mani sui fianchi ) Sicuramente il motivo più conosciuto, esso è considerato l'archetipo dei simboli raffigurati sui vecchi kilim. Viene chiamato 'mani sui fianchi', 'dea madre', 'madre terra', e così via; qualcuno vede in esso un simbolo di maternità e fertilità, altri un qualcosa di magico se non addirittura di mistico. I Kilim, opere di inestimabile valore sia come opere d’arte che come testimonianze culturali, si configurano pertanto anche come lo specchio della vita delle donne che li tessevano e dell’educazione a cui erano sottoposte al fine di prepararle ai segreti dell’adolescenza, del matrimonio, del parto e della morte; nel tramandarsi le geometrie, le tecniche, i motivi, i colori, il gruppo si garantiva la trasmissione di un antico bagaglio culturale gettando le fondamenta iconoclastiche per una proficua successione e conservazione di remoti equilibri sociali.  Il Kilim racconta nello stesso tempo i desideri e le aspirazioni della tessitrice ed anche il loro modo di intendere ed affrontare il destino; quando una donna realizza un motivo di scorpione intende con ciò allontanare l’animale stesso, e la minaccia implicita, non solo dal suo focolare ma anche dal suo villaggio e dal suo paese; la giovane donna che tesseva disegni di orecchini sui suoi Kilim indicava ai genitori il desiderio di sposarsi. In particolare la donna Turca dell’Anatolia, utilizzando immagini e disegni simbolici di tradizione secolare ha intessuto il suo mondo ed i suoi segreti sui Kilim e sui tappeti, mantenendo nascosti i significati sentimentali dei motivi riprodotti persino ai loro mariti esclusi per tradizione a tutti i riti riguardanti l’adolescenza e il parto. Il Kilim era come un diario segreto e come tale spesso non si mostrava agli estranei, motivo per cui alcune tribù nomadi non vendono e non mostrano i loro Kilim agli sconosciuti e non raccontano neanche i significati dei motivi. Tali evincimenti si palesano in particolar modo considerando una leggenda molto conosciuta presso le tribù nomadi: “Un giorno il capo di una tribù nomade trovò un Kilim abbandonato all’ingresso della sua tenda. Lo prese e lo guardò attentamente e poi disse ad uno dei suoi uomini: “Trovami subito il padre della ragazza che ha tessuto questo Kilim e portamelo nella mia tenda”. Il padre fu trovato e portato nella tenda dell’ Aga che disse:” Da quel che ho capito credo che tu voglia maritare tua figlia con una persona che essa non vuole perché il suo cuore batte per un altro”. Il padre stupito rispose “Si signore, io non sono che un povero nomade e un uomo ricco ha chiesto la mano di mia figlia. Per il suo bene non ho potuto dire di no e a lui l’ho promessa. Ma mia figlia è innamorata di un giovane più povero di me. Ma!? Signore come fate voi a conoscere tutto ciò?” Il Signore mostrò il Kilim e chiese:” E’ stata tua figlia a tesserlo?” “Si Signore, riconosco il lavoro”. “E’ così, ho appreso tutto ciò attraverso il linguaggio di questo Kilim. Ti donerò dei cavalli e dei cammelli e tu potrai cominciare i preparativi del matrimonio con questo giovane. E di anche a tua figlia che lei ha ben tessuto il Kilim, ma che dovrà mettere meno verde nel rosso la prossima volta, mi stavo quasi sbagliando”.

Il Kilim racconta nello stesso tempo i desideri e le aspirazioni della tessitrice ed anche il loro modo di intendere ed affrontare il destino; quando una donna realizza un motivo di scorpione intende con ciò allontanare l’animale stesso, e la minaccia implicita, non solo dal suo focolare ma anche dal suo villaggio e dal suo paese; la giovane donna che tesseva disegni di orecchini sui suoi Kilim indicava ai genitori il desiderio di sposarsi. In particolare la donna Turca dell’Anatolia, utilizzando immagini e disegni simbolici di tradizione secolare ha intessuto il suo mondo ed i suoi segreti sui Kilim e sui tappeti, mantenendo nascosti i significati sentimentali dei motivi riprodotti persino ai loro mariti esclusi per tradizione a tutti i riti riguardanti l’adolescenza e il parto. Il Kilim era come un diario segreto e come tale spesso non si mostrava agli estranei, motivo per cui alcune tribù nomadi non vendono e non mostrano i loro Kilim agli sconosciuti e non raccontano neanche i significati dei motivi. Tali evincimenti si palesano in particolar modo considerando una leggenda molto conosciuta presso le tribù nomadi: “Un giorno il capo di una tribù nomade trovò un Kilim abbandonato all’ingresso della sua tenda. Lo prese e lo guardò attentamente e poi disse ad uno dei suoi uomini: “Trovami subito il padre della ragazza che ha tessuto questo Kilim e portamelo nella mia tenda”. Il padre fu trovato e portato nella tenda dell’ Aga che disse:” Da quel che ho capito credo che tu voglia maritare tua figlia con una persona che essa non vuole perché il suo cuore batte per un altro”. Il padre stupito rispose “Si signore, io non sono che un povero nomade e un uomo ricco ha chiesto la mano di mia figlia. Per il suo bene non ho potuto dire di no e a lui l’ho promessa. Ma mia figlia è innamorata di un giovane più povero di me. Ma!? Signore come fate voi a conoscere tutto ciò?” Il Signore mostrò il Kilim e chiese:” E’ stata tua figlia a tesserlo?” “Si Signore, riconosco il lavoro”. “E’ così, ho appreso tutto ciò attraverso il linguaggio di questo Kilim. Ti donerò dei cavalli e dei cammelli e tu potrai cominciare i preparativi del matrimonio con questo giovane. E di anche a tua figlia che lei ha ben tessuto il Kilim, ma che dovrà mettere meno verde nel rosso la prossima volta, mi stavo quasi sbagliando”.  Umberto Galimberti nella rubrica epistolare di “D, La Repubblica delle Donne” in un articolo denominato “La trama delle donne” parla dei kilim quali “misteriosa orchestrazione di messaggi in codice, di alfabeti dimenticati, di simboli trascurati eppure fondanti quella cultura universale, da cui l'Occidente si è separato per affermare il primato della storia sulla natura, anzi della sua storia su quella primordiale cultura che concepisce la vita come unione degli opposti: la trama e l'ordito, il maschio e la femmina, il cielo e la terra, la vita e la morte. Per avere smarrito questa simbolica duale, di cui la donna è gelosa custode, noi occidentali trattiamo i kilim, le cui figure raccontano una storia di novemila anni trasmessa da madre a figlia, come semplici tappeti da calpestare. E in essi più non avvertiamo quella presenza amica che proteggeva dal vento e dalla sabbia, serviva da mensa, da letto, fungeva da spazio sociale, per discutere e chiacchierare, da culla per bambini, da paramento funebre, da luogo di preghiera, da serbatoio di segreti dove intessuti erano i sogni delle donne che la storia degli uomini ha solo trascurato e calpestato. Eppure lì, nel kilim, c'è la trama profonda del senso della storia che nascite e morti cadenzano, come vuole il ritmo della natura, che non si è mai fatta incantare dal racconto della storia nel suo incessante proferir parole di riscatto, progresso, redenzione.”

Umberto Galimberti nella rubrica epistolare di “D, La Repubblica delle Donne” in un articolo denominato “La trama delle donne” parla dei kilim quali “misteriosa orchestrazione di messaggi in codice, di alfabeti dimenticati, di simboli trascurati eppure fondanti quella cultura universale, da cui l'Occidente si è separato per affermare il primato della storia sulla natura, anzi della sua storia su quella primordiale cultura che concepisce la vita come unione degli opposti: la trama e l'ordito, il maschio e la femmina, il cielo e la terra, la vita e la morte. Per avere smarrito questa simbolica duale, di cui la donna è gelosa custode, noi occidentali trattiamo i kilim, le cui figure raccontano una storia di novemila anni trasmessa da madre a figlia, come semplici tappeti da calpestare. E in essi più non avvertiamo quella presenza amica che proteggeva dal vento e dalla sabbia, serviva da mensa, da letto, fungeva da spazio sociale, per discutere e chiacchierare, da culla per bambini, da paramento funebre, da luogo di preghiera, da serbatoio di segreti dove intessuti erano i sogni delle donne che la storia degli uomini ha solo trascurato e calpestato. Eppure lì, nel kilim, c'è la trama profonda del senso della storia che nascite e morti cadenzano, come vuole il ritmo della natura, che non si è mai fatta incantare dal racconto della storia nel suo incessante proferir parole di riscatto, progresso, redenzione.”  Dea madre di Çatalhüyük – KONYA. La Grande Madre è una divinità femminile primordiale, presente in quasi tutte le mitologie note, in cui si manifestano la terra, la generatività, il femminile come mediatore tra l'umano e il divino. In particolare nell’area anatolica prese il nome di Cibele (greco: Κυβέλη - Kubelē; latino: Cibelis) venerata appunto come Grande Madre, dea della natura, degli animali (potnia theron) e dei luoghi selvatici.Nell’antica Grecia, all’inizio dei tempi, in molte zone dell’Egeo, era la donna a capo della famiglia. Nella stessa mitologia greca troviamo traccia di tali usanze. Le origini del matriarcato vanno ricercate nell’antica isola di Creta e in Licia. Le amazzoni erano popolazioni composte quasi esclusivamente da sole donne organizzate senza la presenza di uomini (o comunque, la loro presenza non era rilevante, in alcun senso). Seguivano le antiche leggi telluriche del matriarcato e vedevano la convivenza tra sole donne come la più perfetta. Tale particolarità aveva avuto origine all’interno delle società guerriere, quando l’uomo era costretto a stare molto tempo lontano da casa per combattere e, di conseguenza, era la donna che doveva stare a casa e fare da capofamiglia; doveva badare al fuoco domestico, ai figli, ai campi e partecipare alle assemblee cittadine. L’uomo tornava a casa solo di tanto in tanto, in quanto era impegnato, per la maggior parte del tempo, in battaglia. In questo tipo di società nacque la ginecocrazia e la vita amazzonica, nonché l’eterismo, ovvero la pratica sessuale indifferenziata, vista solo come un sacrificio al quale era portata la donna, con l’unico scopo di dare un futuro al proprio popolo (come valeva per l’ape regina). Giorgio Pastore, Dèi del Cielo, dèi della Terra, Eremon Editore

Dea madre di Çatalhüyük – KONYA. La Grande Madre è una divinità femminile primordiale, presente in quasi tutte le mitologie note, in cui si manifestano la terra, la generatività, il femminile come mediatore tra l'umano e il divino. In particolare nell’area anatolica prese il nome di Cibele (greco: Κυβέλη - Kubelē; latino: Cibelis) venerata appunto come Grande Madre, dea della natura, degli animali (potnia theron) e dei luoghi selvatici.Nell’antica Grecia, all’inizio dei tempi, in molte zone dell’Egeo, era la donna a capo della famiglia. Nella stessa mitologia greca troviamo traccia di tali usanze. Le origini del matriarcato vanno ricercate nell’antica isola di Creta e in Licia. Le amazzoni erano popolazioni composte quasi esclusivamente da sole donne organizzate senza la presenza di uomini (o comunque, la loro presenza non era rilevante, in alcun senso). Seguivano le antiche leggi telluriche del matriarcato e vedevano la convivenza tra sole donne come la più perfetta. Tale particolarità aveva avuto origine all’interno delle società guerriere, quando l’uomo era costretto a stare molto tempo lontano da casa per combattere e, di conseguenza, era la donna che doveva stare a casa e fare da capofamiglia; doveva badare al fuoco domestico, ai figli, ai campi e partecipare alle assemblee cittadine. L’uomo tornava a casa solo di tanto in tanto, in quanto era impegnato, per la maggior parte del tempo, in battaglia. In questo tipo di società nacque la ginecocrazia e la vita amazzonica, nonché l’eterismo, ovvero la pratica sessuale indifferenziata, vista solo come un sacrificio al quale era portata la donna, con l’unico scopo di dare un futuro al proprio popolo (come valeva per l’ape regina). Giorgio Pastore, Dèi del Cielo, dèi della Terra, Eremon Editore  Poster di una suffragette inglese del 1905

Poster di una suffragette inglese del 1905  La Battaglia delle Amazzoni (o Amazzonomachia) è un dipinto ad olio su tavola di cm 121 x 165,5 realizzato intorno al 1615 dal pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Attualmente è conservato presso la Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.

La Battaglia delle Amazzoni (o Amazzonomachia) è un dipinto ad olio su tavola di cm 121 x 165,5 realizzato intorno al 1615 dal pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Attualmente è conservato presso la Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.

Armida Miserere.

Rachel Corrie. Una delle sue ultime lettere strazianti alla famiglia è contenuta al seguente link http://www.lecosechenonricordi.it/rachellettera.htm In essa ad un certo punto dice "Oggi ho provato a imparare a dire Bush è un burattino" ed ancora "Sono terrorizzata per la gente di qui. Ieri ho visto un padre tenere per mano i suoi figlioletti, sotto il tiro di carri armati, torrette, bulldozer e jeep."

Etichette: Amazzoni, Archeologia, Armida Miserere, Arte, cultura, Donne, emozioni, Ingiustizie, Kilim, Rachel Corrie, Storia delle donne, Tragedia, Turchia

1 Commenti:

A tutte le fantastiche donne portatrici di pace e ragione.

A tutti quelli che fanno della ragione il proprio motivo di vita.

Ai peace-keepers in tutti gli angoli pericolosi del mondo.

A tutti i bambini che non diventeranno mai adulti.

Buonanotte.

Posta un commento

Link a questo post:

Crea un link

<< Home page